《正义回廊》的票房突破3200万了,荣登香港三级片影史季军。

仅次于《3D肉蒲团》和《色,戒》两部。

监制翁子光曾经发文说,为了拍这部片,他连买房的钱也投了进去。

现在看来,值了。

但问题是,Sir一直记得香港三级片最后的荣光是他自己导演的《踏血寻梅》啊,于是一查票房,原来仅仅928万。

为什么?

与这三部电影的气质不同,《踏血寻梅》里充满了孤独的绝望感,而观众,天生不会追寻着孤独。

但今天,Sir却想再聊一次这部电影。

不是一次大而全的评论,而只是想问一句——

为什么会发生这件事。

杀人,可能只需要一个理由。

但这件事情,为何会走到这一步,却与生活在这个社会、时代的人们有着千丝万缕的关系。

于是我们可以通过几件“物品”,试图给出我们的答案。

说的是电影。

其实也是当下人们逃脱不了的情绪。

01

耳环,高跟鞋,游戏机

《踏血寻梅》与大部分犯罪片不同,在电影开头就已经告诉观众谁是凶手,进度条还在1/4的时候,就安排凶手自首了。

于是它的重点,放在了死者王佳梅(春夏 饰)的身上。

王佳梅是什么样的人?

三个关键词:耳环,高跟鞋,游戏机。

耳环是什么?

电影中有一个片段:

佳梅戴着的耳环,突然被妈妈收回去了。

原因是同事拿着女儿的耳环借花献佛,送给佳梅妈妈之后,才知道这耳环要4000多港币,现在得拉下脸,把耳环要回来。

同事拿了个A货,说“换一下”就好。

佳梅妈妈回家直接把这事告诉了她,佳梅不高兴,还扔了那对假耳环,挨了老妈一记耳光。

“谁叫你穷啊。”

是的,“穷”。

佳梅对于“穷”产生羞耻,也许是这个时候开始的。

穷,意味着要戴假货,要挨这一巴掌。

所以耳环对于佳梅来说,就是物质追求,就是人最原始不被看低的欲望。

但无解的是,这样的欲望并不能被轻易满足。

果然,后来在攒下了第一笔钱之后,她去商店里扔下一堆零钱,买下了曾经那个被妈妈收回的耳环。

当她戴上这个象征着“尊严”的耳环,照着镜子舒了一口气。

脸上却并没有欣喜的快乐。

她只是得到了,拥有了,而非是真正的喜欢。

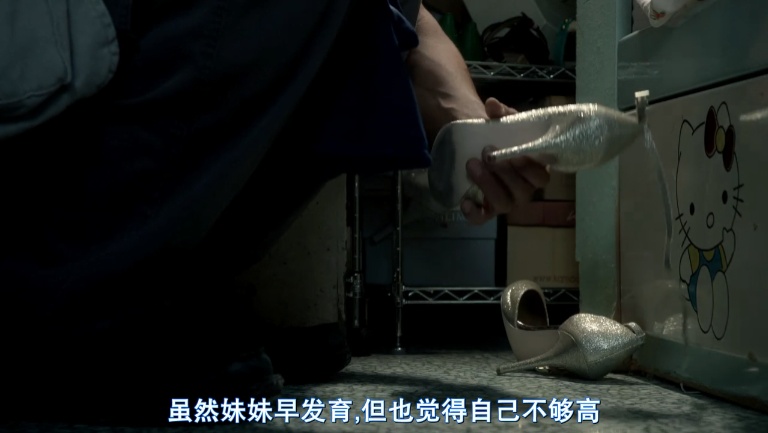

那么高跟鞋呢?

早早辍学的佳梅有个富贵梦,想当模特,赚大钱,为了让自己看起来高一些,佳梅还买了不少高跟鞋。

高跟鞋在这里有着身份的象征意味。

当她第一次去模特公司面试的时候,她兴冲冲穿上了一双绿色的高跟鞋,在平庸的女人里,佳梅的确有着让人过目不忘的颜色。

她干净,有着近乎于天真的纯粹。

佳梅通过了面试。

但,不是作为模特,而是被公司派做“星探”,满大街地找有意向想当模特的人。

而脚上的高跟鞋,成了她的障碍物。

为了走得快一些,只能踢掉高跟鞋,赤足上阵。

高跟鞋,如今也毫无用处。

模特的路,也看不到头。

于是,她决定彻底摆脱自己的羞耻感,开始赚快钱——

援交。

身份和尊严都可以抛弃。

只为了持续不断地供养自己的物质欲望。

看起来似乎成闭环了,出卖尊严,得到物质,周而复始。

但人,哪能那么容易就被满足呢?

于是便出现了另一件物件——“游戏机”。

说是游戏机,其实是佳梅爱上了这个嫖客,“游戏机男”。

她拿着男人的游戏机,开口想要这部游戏机。

对方说,这个是别人送的,我新买一部给你,反正我那么多次没给钱,不如用游戏机补偿你吧。

佳梅转身身,赌气地说:那我不要了。

新的不是更值钱?

她有可能知道这个游戏机对他的意义,游戏机新旧无所谓,要的是这个。

她要的只是主导权,只是“拥有爱情”。

哪怕,只有一点点。

但“游戏机男”真的会爱佳梅吗?不可能。

看细节。

他们之间几次在酒店里接吻的姿势,就足够明显——

佳梅处于镜头下方,呈躺倒的姿势,男人站起,用水将她淋湿。

虽然佳梅表情并无不悦,但这种低姿态,顺从地“接受”他将欲望放入自己的身体里,画面里,一上一下,也暗喻了两个人在感情上的不平等。

接着,他们在浴缸边的动作,更值得细看。

佳梅的两个手被箍在身后,像是献祭给男人的猎物。

而下一个镜头,是佳梅的手摸着花洒,她享受着与这个男人的亲吻、爱抚,她与这个男人“无偿”的性关系里,获得了虚妄的满足感。

嫖客对她是利益与欲望上的控制,被她误以为是爱情。

于是。

王佳梅被“游戏机男”甩了之后,遇到了她人生最后一个客人,丁子聪(白只 饰)。

依旧是那双蓝色的高跟鞋,她脱掉了那双鞋:“这样就舒服多了。”

她从包里掏出了自己已经拥有的游戏机。

此时的王佳梅拥有了她想得到的物件,因而被激发出危险的主动性、积极性。

与“游戏机男”相比,丁子聪显得更逊,底层、肥佬、粗鄙。

拥有一点爱欲经验的王嘉梅觉得可以在他面前扮演一种长大成人的状态,甚至还有一些小得意呢。

你看我懂调情?你看你会臣服在我的魅力之下?

在极端的危险游戏中,猎人与猎物的转换如此丝滑、诡谲。

王嘉梅自以为的一点点主动,反而牵引她进入她命运的深渊,万劫不复。

巨大的吞噬力来自于她内心的黑洞:

物质、尊严、权力的渴求。

而不幸的是,她获得这一切的办法,是出卖自己的身体——

这,本身就是一种不对等的关系。

02

照片

王佳梅不是没有想过要逃离这样扭曲的生活。

电影中有一个很重要的意象,照片。

照片出现过许多次,在不同人的身上都有不同的隐喻。

比如臧Sir(郭富城 饰)。

刚到案发现场,就让同事给他拍了一张照片。

到了王佳梅家里搜索线索,也让佳梅的姐姐给自己拍一张照片。

在结尾处,王佳梅被杀两年后,臧Sir又一次来到他们家里。

他想再一次拍一张没拍完的照片。

两个人物都不出镜。

而相机被高高举起。

照片在臧Sir这里,代表什么?

他像是这个案件里,两个“游魂”的招魂者,在其中穿针引线,让我们看到这两个人完整的一面。

佳梅,常常给父亲寄钱。

而凶犯丁子聪,对爱、家庭有着无限渴望。

而在丁子聪这里,照片有着更重要的意义。

少年时期,因车祸丧母的他,对于母亲的死一直有负罪感,导演将他身上残留的“人性”一面,放在了母亲的遗照上。

于是他对自己母亲的感情,极为虔诚、诚恳。

甚至在他杀害王佳梅后,这个照片被他转了过去,藏在了床头。

他,害怕被照片里的眼神审判。

可以说,在丁子聪内心,母亲遗照是他残存的“人性”。

而王佳梅呢?

在她眼里,照片是一个梦想的象征。

在她的房间里有一张陌生女人的照片,被当做海报贴在墙上。

这张照片是她与姐姐在东莞逛街时,在照相店的门口看到的。佳梅自己也想拍,但苦于口袋钱不够,只能将这张照片买下。

相当于自己也拍了。

终于,她兼职的星探公司,有一个公益海报的项目,让她做模特。

可以拍照了。

然而现实情况却是,她被化上“家暴妆”,鼻青脸肿的模样被拍了下来。

这种“殴打”,像是现实给她的打击,也是一种讽刺。

更讽刺的是这张照片被约来的嫖客认了出来。

佳梅先是否认,然后是失落。

自己的照片贴满约客人见面的地下通道,仿佛是两种人生,被扭曲地叠加在了一起。

当自己跟随改嫁的妈妈,来到了香港这片梦幻又魔幻的土地上时,才发现作为一个“港漂二代”,没资源,没本钱。

就连蹩脚的广东话口音,都会被人嘲笑。

更让人绝望的是。

在这个人口高度密集的城市里,她几乎是一滴水,落入大海里,只能无声无息。

逃,又能逃去哪里?

03

血

于是,便出现了第三组意象——

血。

血是犯罪电影里常见的场景。

有时候代表着残忍。

而在这里,却意味生命。

一个能够感知疼痛的生命。

导演从最开始就进入了一个非常直观的意象。

丁子聪在分尸时,从隔板里流出的鲜血,在一片黑白的镜头里,显得格外显眼。

但翁子光并没有处处撒“狗血”。

而是把血,用在了凶杀现场之外的场景里。

王佳梅刚来到香港上学时,同桌抢来她手里的美工刀,突然割腕自残。

在一旁的王佳梅也就只是冷冷地看着。

老师大声问,你怎么不说话,你知道会死人的吗?

王嘉梅也是只是冷冷地回答:你先帮她止血,你也说会死人。

16岁的王佳梅与她的全班同学,都对于“血”,产生一种麻木且默然的态度。

他们反而表现出了更为压抑的应对方式。

那就是“无视”它。

为什么麻木?

因为血,对于这些少年来说,是从青春期走向成人的必经之路。

是被这个世界狠狠打击的表象。

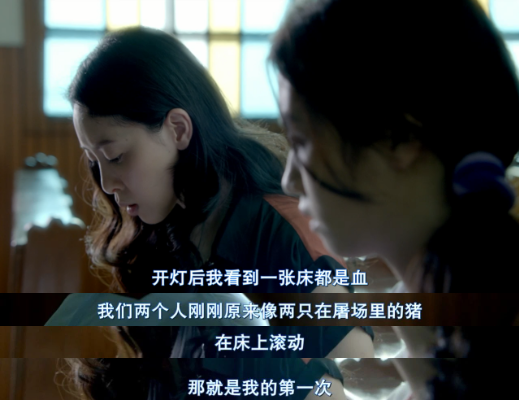

社工麦姑娘找到了王佳梅Facebook上的一段话:

开灯后我看到一张床都是血

我们两个人刚刚原来像两只在屠宰场的猪

在床上滚动

那就是我的第一次

在王佳梅描述自己的第一次时,并非是一个多美好的画面。

而是将“血”“屠场的猪”,放在了一起,是肮脏、残暴、伤痛的第一次。

而那时候,她只有14岁。

电影里,“血”与性之间的关系。

凶手丁子聪身上也有同样的经历。

他与“女神”在海边发生关系时,女人正是生理期。

“女神”提出亲密行为,是真的对他有爱意吗?

想多了,为的是他给自己买的两张演唱会门票,充当一次“等价交换”。

甚至,在丁子聪又一次回到与女人发生关系的河边。想起那夜的激情时。

他割破了自己的手,带着血完成了一次自渎。

在王佳梅与丁子聪,死者与凶犯之间,都在某一时刻将欲望与“血”建立起了特殊关系。

前者,是自己初尝禁果时的代价。

后者,是对喜爱的女生畸形的回忆。

于是。

当王佳梅来到丁子聪家里,开始他们的性交易时,万念俱灰的王佳梅对丁子聪说“好想死”。

此时,血,又将性连了起来。

一个慷慨帮忙,一个情愿赴死。

他们为何能达成“死亡”的共识?

可以说,他们对“血”自始至终都没有恐惧,对于“疼痛”,又是家常便饭,多了,便逐渐的麻木。

“血”,见得多了,自然也没有什么“痛”了。

他们作为“人”,正在慢慢失去灵魂。

慢慢地,变得“不想做人”。

王佳梅与丁子聪在聊天时,也聊到——

—如果你投胎会想做是什么?

—没想过,反正不想做人,做人很无聊。

在臧Sir审问丁子聪时,他也是这样回答:

我讨厌的是人

我不想佳梅是人

所以杀了她

对鲜血的恐惧,才是人性最后的底线。

而王佳梅和丁子聪意识到,他们麻木到不想珍惜作为人的生理底线,因为底线之上,他们的生活毫无亮色,无人问津。

血色周围,全是黑白色。

04

失语

说到这里,可能你也发现了。

影片充满着一种孤独无助的绝望。

他们不是主动选择毁灭,而是必然会走到这条路上。

就像现实一样,我们摆脱不了底层的窘迫,我们实现不了我们的愿望,我们被现实狠狠重击。

逐渐麻木。

而导致这种绝望的最后一根稻草,就是“被迫失语”。

在电影里,也多次出现语言的尴尬。

比如湖南来的佳梅,多次被妈妈提醒,不要在这里讲冷水江话,也就是他们老家的湖南方言。

讲粤语啦。

比如王佳梅分不清“M”在粤语里的重音在哪,还会被一起在M记(麦当劳)打工的小姐妹,笑话她从内地过来打工的口音。

再比如。

在警署里,臧Sir的上司。

电影里多次出现她与自己家的菲佣打电话的镜头,就算是以菲律宾口音的英语与家里的保姆沟通,还是出现了鸡同鸭讲的场面——

“是小提琴,不是飞机。”

在电影里,每个人都在语言的内障壁里,说不对,听不懂,一片混乱的样子。

导演有意无意地在刻画着香港这座城市里,不同文化、不同身份的人,鱼龙混杂的在一起,他们仿佛都在发出声音,可这些声音的意义,并没能完成“沟通”的作用。

于是在佳梅的家里,同样出现了这样的“失语”状态。

那是臧Sir第一次去佳梅家,准备调查取证。

佳梅的妈妈站在天井破口大骂,骂女儿出去跟别人鬼混,现在都不回家。

执行公务的警察对臧Sir抱怨,证人现在什么都不说,还以为自己女儿没死。

臧Sir一语道破:

不是以为,是希望。

他是唯一一个在去解读语言的人。

于是便出现电影让人泪奔的一幕——

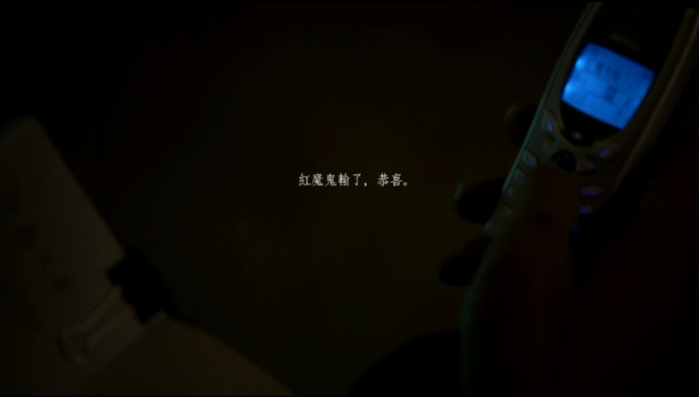

佳梅的父亲在湖南做外围的赌球生意,每一次只要曼联输了,佳梅都会给父亲发一封短信,恭喜爸爸。

翻译过来,是“我想你”。

在王佳梅死后,臧Sir模仿佳梅的语气,给佳梅的爸爸发了一条短信。

“红魔鬼输了,恭喜。”

父亲此时的短信,“谢谢你啊,爸爸想你了。”

在电话那头的臧Sir泣不成声。

这份加了密的思念,佳梅是收不到了。

导演翁子光在谈论这部电影的内核时谈到,剪辑廖庆松提到一个词语“孤独”,他自己还没有发觉。他说的最多的是“关怀”,摄像杜可风说的是“浪漫”,但电影拍出来,是“孤独”。

他说,“也许就像是长期深处孤独的人,并不善于去解释孤独的定义。”

孤独,就是周围人都在讲话,但他们互相一句都没听懂。

一个例子。

臧Sir跟他女儿在电车上有着一段对话。

—女儿问“香港有多少人啊?”

—父亲回答:“700百万人。”

—“那沾叔算不算?”

—”沾叔死了,不算。”

—“那李小龙呢?”

—“李小龙死了没有?”

电车上的疯子发着传单,嘴里嚷嚷着“打屎狗友张丧琪”,电车上的人默不作声,也没人能听懂他在说什么。

突然女儿又问了一句:

那王佳梅呢?

臧Sir无法回答,打打马虎眼就转移了话题。

王佳梅算不算香港人?

活着在这个城市里时,她未曾当过“人”。

死了,又像是一阵风吹过,就烟消云散了,又没有她这个人了。

为何王佳梅好像不曾存在过一般。

在这座失语的城市里,她没能真正融入在周围的环境中,她说的话,没有人能听懂。

也有许多“王佳梅们”游走在城市里,成为游荡在城市的里孤独灵魂。

语言,是有着巨大的力量,最终,我们也会见证,语言,会改变环境的可能。

但,当声音被发出时,或是被消解时,或被误解时。

先看看她说了什么,去理解,去判断。

就像在王佳梅恳求丁子聪掐死自己时,Sir总觉得她说的“我想死”,是一种呼救。

因为她从家庭、学校乃至社会中学到的语言系统都是错位、错乱的。

用负面表达掩饰正面需求。

用轻佻表达冲淡困惑挣扎。

用模糊表达保护脆弱情感。

时间长了,王佳梅变得不重要了,她说的就是她说的咯,是不是事实也不重要。

这个人也可以被随意处置。

她的人生也会被胡乱肢解。

今天,Sir重新说这部重口味的港片是想提醒一下:

不可逆转、难承其重的悲剧往往就是从一句话的表达被粗暴噎住了开始。

失语背后是一个人的求救信号。

漠视它倘若成为惯常,将会有更多王佳梅跌入黑洞。

本文图片来自网络

【相关文章】

本文地址:https://www.qubaike.com/ent/8obajd96.html

声明:本文信息为网友自行发布旨在分享与大家阅读学习,文中的观点和立场与本站无关,如对文中内容有异议请联系处理。